Si vous n’avez pas lu la première partie, cliquez ici.

Dans cette seconde partie, nous explorons les apports de la gestion de projet à la gestion contractuelle et les multiples dimensions de la relation client fournisseur.

La gestion de projet en appui !

1. La planification projet

La planification est bien plus qu’un outil de gestion : elle est le cœur battant de la coordination contractuelle. Quatre leviers méritent une attention particulière :

- Le cycle de vie projet et ses jalons : pour structurer les étapes clés, les points de synchronisation et les levées de réserves.

- L’analyse d’impact planning : pour adapter le planning contractuel aux évolutions et étayer les claims.

- La mesure de l’avancement physique : indispensable à la mise à jour du plan de paiement et à la facturation.

- La courbe temps-temps (ou courbe à 45°) : outil visuel puissant pour détecter les dérives et alerter rapidement le chef de projet et la direction au plus tôt.

2 – Le reporting projet

4 box, planning actualisé, état des risques, suivi financier, suivi des changements, etc. le rapport d’avancement demeure un outil classique mais fondamental dans la relation entre fournisseur et client. Il doit être élaboré avec rigueur et constance, car il constitue à la fois un vecteur d’information et un outil de traçabilité. En cas de difficulté, un reporting bien construit permettra d’explorer le passé et de répondre à des questions cruciales :

- Avais-je prévenu de cette problématique ? quand ?

- Quel était l’état du projet au moment où telle décision a été prise ?

Le reporting n’est cependant pas exempt de défis :

- Sur les projets d’envergure ou financés par des institutions, il peut atteindre des centaines, voire des milliers de pages.

- Sur les projets complexes, le planning client est souvent une compilation de multiples plannings sources, rendant sa consolidation particulièrement délicate.

Au-delà de l’obligation contractuelle, le reporting doit être perçu comme un outil de pilotage partagé, permettant de prendre du recul, d’anticiper les séquences à venir, de détecter les signaux faibles et de co-construire des solutions avec le client.

3. Les communications officielles

La gestion contractuelle repose également sur l’échange formel de courriers. Au Royaume-Uni, les contrats de Génie Civil de type NEC (New Engineering Contracts), standardisés pour la gestion de projet, identifient six grandes catégories de correspondance :

- Lettre d’alerte : signalement d’un blocage (ex. : attente d’un local ou d’une donnée).

- Réclamation (claim) : demande de compensation pour un événement imprévu.

- Communication : échange d’informations sans enjeu contractuel immédiat.

- Instruction : directive du client visant à maintenir l’avancement, pouvant entraîner une compensation.

- Requête technique : demande de clarification sur une exigence ou une solution.

- Signalement : notification d’un écart qualité ou d’un retard, souvent assortie d’une demande corrective.

Sur les grands projets internationaux, ces échanges peuvent atteindre des volumes considérables – jusqu’à 100 lettres par mois, comme ce fut le cas sur un projet de métro au Moyen-Orient. Dans ce contexte, la présence d’un gestionnaire de contrat dédié, en lien étroit avec l’équipe PMO, devient un levier essentiel pour préserver une relation contractuelle fluide.

Des outils spécialisés comme CEMAR (Contract Event Management and Reporting) ou des solutions d’analyse augmentée par l’IA, telles que Lili.ai, permettent d’automatiser la détection d’événements sensibles et de compiler efficacement les éléments justificatifs dans les dossiers de réclamation.

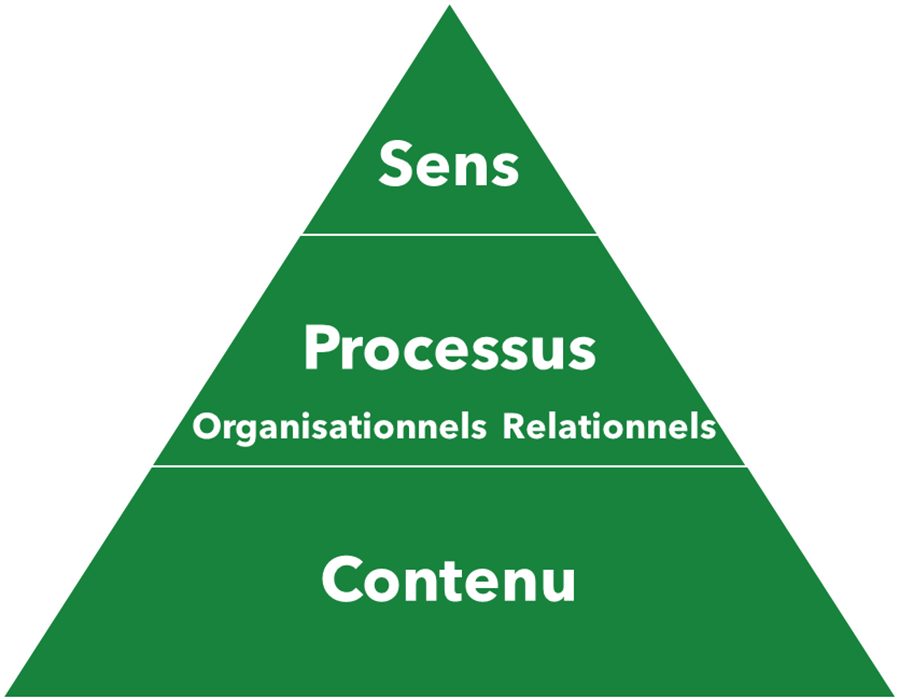

La pyramide de la collaboration

Empruntée à Vincent LENHARDT, Pionnier du coaching en Europe, cette approche propose une lecture en trois strates de la collaboration client-fournisseur :

1. Le socle : le contenu

Il s’agit des livrables, données, rapports, comptes rendus… Ce niveau appelle, entre autres, la mise en place d’espaces de travail collaboratifs, structurés et administrés avec soin — un défi souvent sous-estimé dans la durée.

2. Le centre : les processus organisationnels et relationnels

Ce niveau englobe les instances et processus organisationnels partagés. Leur pertinence et leur efficacité doivent être régulièrement évaluées.

Exemple : Un projet d’outillage aéronautique passait en revue l’avancement technique et l’instruction des évolutions durant la même réunion. Cette organisation s’est révélée déstabilisante pour les équipes en raison de la dissonance entre le souhait de convergence des études d’une part et l’impact potentiel de certaines évolutions d’autre part. Après réflexion, l’encadrement du projet a décidé de séparer les réunions ce qui a ramené de la sérénité dans les débats.

Ce niveau inclut également les processus relationnels. L’objet ici est le maintien de relations de travail saines, la possibilité d’expression des insatisfactions, le repérage et la gestion des tensions et conflits, le maintien du plaisir de travailler, la reconnaissance des contributions. Souvent implicites et parfois négligés, ces processus sont présents dans toutes les relations de travail. Ils sont amplifiés pour les acteurs impliqués dans la gestion contractuelle notamment pendant les phases de négociation et de traitement des aléas. Comme le confiait un des directeurs de projet interrogé pour cet article, la maturité émotionnelle se construit progressivement. Point de recette miracle ici donc, hormis quelques qualités à travailler : rigueur et professionnalisme, confiance, attention portée aux autres pour faciliter les interactions mais aussi sang-froid et sérénité, pour gérer les tensions et conflits lorsqu’ils surviennent.

3. La pointe : le sens

Le sens, autrement appelé le « why », parfaitement incarné par J.F. Kennedy à l’occasion du discours de lancement du programme Apollo « We choose to go to the moon ». Fierté pour une réalisation marquante, fierté pour la satisfaction du client ou des utilisateurs, fierté enfin pour une collaboration réussie, sont autant de moteurs puissants et durables qu’il faut savoir activer.

Faire progresser la relation : penser au-delà du projet

Les négociations actuelles sur les dernières évolutions s’éternisent et la relation se dégrade avec votre client ou votre fournisseur ? Relevez la tête : vous êtes probablement engagé dans une relation de long terme. Rien que dans l’industrie automobile, par exemple, un équipementier peut accompagner un produit sur plus de 20 ans : avant-vente (1 an), durée de développement (3 ans), production (entre 3 et 15 ans), puis service après-vente (10 ans). Que dire donc quand on évoque des systèmes énergétiques (centrale nucléaire) ou des systèmes d’armement (porte-avion, sous-marin), où les délais sont encore plus long.

Au-delà des livrables, posez-vous les bonnes questions :

- Quelle image laissez-vous ? Celle d’un partenaire fiable, réactif, innovant ?

- Comment avez-vous géré les difficultés ? Quelles leçons en tirez-vous ?

- Avez-vous su tisser des liens durables ? Entretenez-vous ce réseau ?

- Comment intégrer votre client dans vos futurs développements ? Comment valoriser vos avancées ?

Il n’y a pas de réponse unique. Mais s’interroger, c’est déjà s’inscrire dans une démarche de progrès relationnel.

Ont contribué à cet article : Damien Sejourne, Chef du département projet chez Ascent Integration Europe, Francois Potterie, et Philippe Biche, Directeurs de Projet chez setec, Laurent Paletta, Directeur Général chez setec IPMC, Franck Suchet, Directeur Commercial chez setec eocen, Antoine Chaudagne, Directeur Technique et commercial chez setec eocen, et les experts eocen : Sébastien Clement, Baptiste Demeocq, Arnaud Destreez, Abdelghafour Tarajja et Younes Essoudy Mourry.